Título: SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ O LAS TRAMPAS DE LA FE.

Autor: Octavio Paz.

1982,Editorial Seix Barral, S.A. (Barcelona -España)

Reimpresión exclusiva para México: Editorial Planeta Mexicana sexta reimpresión, agosto de 1993

ISBN: 968-6005-41-2

I.- REPERCUSIÓN DEL LIBRO SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ O LAS TRAMPAS DE LA FE EN LOS ESTUDIOS SOBRE LA AUTORA NOVOHISPANA.

Me acuerdo que Octavio Paz pensaba que

hablar de sor Juana era como hablar de sí

mismo.

(Margo Glantz, Yo también me acuerdo)

En 1982 se publicó simultáneamente en México (Fondo de Cultura Económica) y en España (Seix Barral) el libro de Octavio Paz Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Fue presentado el 3 de noviembre de 1982 en la Universidad Autónoma de Madrid con una conferencia sobre una mujer que tuvo que hacerse monja para poder pensar[1]. Era el ensayo más ambicioso de Paz: alrededor de 600 páginas dedicadas a la autora, máxima figura de las letras en la América Virreinal, a la que se aplicaban destacados calificativos ya en su época: Décima musa, Fénix de los Ingenios o Sibila Americana y que, según el propio Octavio Paz, reunió, la excelencia, la abundancia y la diversidad (1995, p. 620)[2]. Pero su estudio no se centraba específicamente en la propia sor Juana, si no que, tal y como señala en el prólogo, se trataba de insertarla, en la historia de su mundo: la sociedad de Ciudad de México (capital del virreinato de Nueva España) en la segunda mitad del siglo XVII, a lo que dedica la primera parte del libro. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe marcó un punto de inflexión en los estudios sobre la autora novohispana y fue fruto de numerosos estudios anteriores que Octavio Paz le dedica desde la década de los 50 del pasado siglo. Las clases y conferencias en Harvard a partir de 1971 y las conferencias en el colegio Nacional (1974) darían lugar al material suficiente para este extenso estudio. Sin embargo, el género literario de Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe se sitúa entre la biografía de corte literario y el ensayístico, ya que no sigue las reglas metodológicas de una escritura académica.

Según afirma el autor mexicano en el prólogo del libro, la figura de Sor Juana fue redescubierta por Amado Nervo en 1910 con su libro Juana de Asbaje (Contribución al centenario de la independencia de México) que dedicó “a las mujeres todas de mi país y mi raza”[3]…(Paz, 1982. p. 11) y dos estudios son imprescindibles: la biografía del Padre Calleja de 1700[4], una interpretación que exalta el valor intelectual y literario de la monja, pero que concibe su vida como un gradual ascenso hacia la santidad (Paz, 1995, p. 13) y, como contraposición, la del profesor alemán Ludwing Pfandl que la tilda de neurótica y masculina (Paz, 1982, p. 13) en el libro traducido al español con el título Sor Juana Inés de la Cruz: Décima Musa de México (1963), donde, a partir de conceptos psicoanalíticos, se pretende demostrar que en realidad sor Juana es una personalidad neurótica, en la que predominan fuertes tendencias masculinas. Ambos son estudios de su obra desde el punto de vista biográfico, pero para O. Paz son insuficientes y no describen la realidad con todos sus perfiles. No fue hasta los trabajos de investigación de Dorothy Schons, a juicio de Octavio Paz, cuando se realiza un auténtico estudio que abarca el magnífico completo potencial de sor Juana Inés de la Cruz.

Debemos a Dorothy Schons la primera tentativa por insertar la vida y la obra de sor Juana en la historia de la sociedad novohispana del siglo XVII. La erudita norteamericana trató de comprender el feminismo de la poetisa como una reacción frente a la sociedad hispánica, su acentuada misoginia y su cerrado universo masculino.(Paz, 1982.p 96)

Schons, que realizó los estudios sobre la poeta mexicana entre 1920 y 1930, considera que Juana Inés de la Cruz es la iniciadora del movimiento feminista en América doscientos años antes que la sufragista estadounidense Susan B. Anthony. Otras autoras como Clara Campoamor, Elisabeth Wallace, Gabriela Mistral, etc., continuaron esta labor.

Pero, sin duda alguna, la edición de Alfonso Méndez Plancarte de tres volúmenes de las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz, a lo que este intelectual sacerdote mexicano se dedicó desde 1951 a 1957, fue, tal y como indica O. Paz, un acicate que estimuló el enorme interés que la escritora le provocaba. Desde el siglo XIX se habían iniciado estudios académicos de gran interés de los que habría que destacar los de Emilio Abreu Gómez. Sin lugar a dudas el logro de Paz fue marcar un antes y un después en los estudios sobre sor Juana.

En efecto, tras la publicación del ensayo, la bibliografía sobre sor Juana se multiplica exponencialmente hasta el punto de resultar hoy día inabarcable. La influencia del libro de Paz se deja sentir en muy diversas líneas interpretativas (no siempre académicas), incluso cuando algunas de ellas habrían podido desarrollarse más cabalmente a partir de otros modelos textuales. (…) Otra consecuencia no de menor calado, planteada lúcidamente por Margo Glantz poco tiempo después de ser publicada la edición en inglés, es que, a partir de esta obra, resulta ya imposible ver a sor Juana fuera de la mirada del propio Paz.[5]

Otras obras literarias y artísticas, ensayos y verdaderas investigaciones han abordado con posterioridad la obra de Sor Juana desde diversas perspectivas, proporcionando un panorama amplio y profundo de su producción literaria y su contexto histórico. Sus estudios son esenciales para comprender la complejidad y el legado de una de las figuras más importantes de la literatura hispanoamericana. De especial interés es la novela de Alicia Gaspar de Alba, Sor Juana’s Second Dream: A Novel (Albuquerque: University of New México Press, 1999) que recibió el premio Latino Literary Hall of Fame Award a la mejor novela histórica en el año 2000. La escritora y crítica literaria mexicana Margo Glantz ha trabajado extensamente en el campo de los estudios sorjuaninos, con análisis sobre la poesía, los ensayos y la figura de Sor Juana en la historia de la literatura mexicana; así mismo, Georgina Sabat-Rivers, investigadora argentina que ha realizando importantes estudios sobre el barroco hispanoamericano, ha analizado la obra de Sor Juana desde una perspectiva formalista y estilística; Antonio Alatorre, filólogo y crítico literario mexicano, ha dedicado varios estudios a la obra de Sor Juana, analizando su estilo y la influencia de la tradición literaria española en su obra; la crítica literaria Emilie L. Bergmann ha examinado la obra de Sor Juana desde una perspectiva feminista y poscolonial, explorando su tratamiento del género y el poder. La historiadora Asunción Lavrin ha trabajado sobre el contexto religioso y social de la Nueva España, y ha estudiado la figura de Sor Juana en relación con la vida conventual y las mujeres de su tiempo; en este sentido Yolanda Martínez-San Miguel, profesora y crítica literaria, ha analizado la obra de Sor Juana en el contexto de los estudios de género y la teoría poscolonial, destacando la resistencia de Sor Juana frente a las estructuras de poder de su tiempo. Desde el punto de vista filológico la hispanista francesa MarieCécile Berling de Bénassying realizado interesantes estudios comparativos entre la obra de Sor Juana y otras figuras del Siglo de Oro español, centrándose en la intertextualidad y la tradición literaria; también Stephanie Kirk, investigadora especializada en la literatura colonial y la vida intelectual de las mujeres en la América Latina colonial, ha publicado estudios sobre la obra y la figura de Sor Juana; de especial interés es el Proyecto sobre Sor Juana Inés de la Cruz, fundado por escritora y académica mexicana la Sara Poot-Herrera, que ha coordinado varios volúmenes de ensayos sobre la vida y obra de Sor Juana.

II.- LA SEDUCCIÓN DE OCTAVIO PAZ POR SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y SU PROCESO IDENTIFICATORIO.

La figura de sor Juana Inés de la Cruz produce en no pocos eruditos una gran seducción. Tal es el caso de Octavio Paz que, como tantos otros y otras estudiosos y estudiosas, necesita respuestas a los enigmas que su historia plantea. ¿por qué, siendo una joven dotada de belleza, tomó los votos? ¿Cuáles fueron sus tendencias afectivas y sexuales? ¿por qué renunció al final de su vida a su gran pasión intelectual? Éste es sin duda el objetivo de este extenso ensayo, además de la restitución de la obra de sor Juana a la que califica de algo único, irrepetible y autosuficiente (Paz, 1982. P. 14), en el contexto de su entorno geográfico e histórico, la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVII. Para Octavio Paz fue la mejor poeta de su tiempo y, en general, de México y del barroco de habla hispana. El que fuera Premio Nobel de Literatura y uno de los mayores poetas de México, se sintió equiparable a sor Juana Inés de la Cruz:

En esta religiosa del siglo XVII Paz creyó encontrar un alma gemela, hasta el punto de que, en 1982, le dedicó un ensayo, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. De aquella monja no le interesó ni su vertiente feminista ni ningún tipo de misticismo católico. Vio en ella tan solo un alma rebelde frente a la censura y la inquisición de su época que, para Paz, se habría encarnado en el estado burocrático del siglo XX, al que en una de sus obras calificó de «ogro filantrópico». La religiosa tuvo que abandonar forzosamente el ejercicio de las letras. En cambio, Paz luchó de continuo para que su voz discrepante no fuera silenciada.[6]

III.- VIDA Y OBRA DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ EN EL CONTEXTO DE NUEVA ESPAÑA EN EL SIGLO XVII.

III.I.- EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA

Nueva España no se parece ni al México precolombino ni al actual. Es una etapa en la historia de este ámbito geográfico lleno de singularidades; tampoco se parecía a España. Afirma O. Paz que el principio que regía la existencia no era el de una colonia, en el sentido que esta palabra tuvo en los siglos XIX y XX, tal y como los más recientes estudios corroboran. Durante los siglos XVI y XVII era otro reino sometido a la corona al igual que Castilla, Aragón o Navarra, con los mismos derechos y deberes. En el siglo XVIII, con Carlos III, se introducen algunos cambios pero no modificó esa interrelación. De hecho, entre otros motivos de mayor complejidad, el movimiento que dio lugar a la independencia de México no fue desde la base de su sociedad sino en su cúspide: la escisión entre criollos y españoles. El estatuto inferior de los criollos estaba en contradicción con el estatuto de la Nueva España dentro del Imperio que situaba a los españoles peninsulares en la cúspide del edificio social. Los virreyes de Nueva España eran también gobernadores, capitanes generales y presidentes de la Real Audiencia, en definitiva, el alter ego del monarca. Nueva España era un país próspero, enorme y pacífico, pero España sacaba más de lo que aportaba, dado que la metrópoli no avanzaba económicamente.

Por otro lado, la corte virreinal ejerció una doble misión civilizadora dado que transmitió los modelos de la cultura aristocrática europea frente a las otras dos grandes instituciones, la Universidad y la Iglesia, esta última con un gran poder, dado que la evangelización fue la gran justificación de la conquista. El triunfo militar de los españoles fue visto como un cambio religioso: los dioses indios desaparecieron y fueron sustituidos por otros nombres, otras divinidades que evitaron la orfandad espiritual de los indios. El bautismo, además, le abría las puertas a la pertenencia a ese nuevo orden religioso. Este mismo sistema fue el implantado por los jesuitas en todo el imperio, fenómeno denominado sincretismo religioso que tan apreciados resultados dio, desde Asia hasta América y que, como veremos más adelante, tuvo gran influencia en la obra y el pensamiento de sor Juana, tal y como destaca O. Paz, dedicando un capítulo en el libro objeto de esta reseña.

La sociedad de Nueva España era, en gran parte, una sociedad criolla, con múltiples contradicciones. El criollo odia y quiere diferenciarse del indio y del español, pero a su vez, ensalza tanto al Imperio Azteca como al español. A su vez era una sociedad culta cuya élite era esencialmente masculina con algunas excepciones, por eso O. Paz considera algo extraordinario que sea una mujer la figura más importante de las letras novohispanas. Otro de los rasgos esenciales de esta sociedad era la importancia y la liberalidad en el ámbito sexual, lo que daba lugar a la abundancia de descendencia fuera del matrimonio, como fue el caso de sor Juana, cuya bastardía marcó el rumbo de su vida.

III.II.- JUANA RAMÍREZ. UNA VIDA SINGULAR

Cuando Octavio Paz publica la obra que nos ocupa la biografía de sor Juana estaba aún por escribirse. Sobre su figura, y hasta la del mismo Góngora, la indiferencia y el olvido calló desde mediados del siglo XVIII hasta finales del XIX. A ello se une la dispersión de los archivos y bibliotecas de conventos e iglesias fruto de las leyes de Juárez. Pero hay dos textos de gran interés que arrojan luz a este itinerario vital: su texto Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, del que hablaremos más adelante, y la biografía del jesuita Diego Calleja, mencionada con anterioridad. Fue publicada en 1700 en Madrid dentro del tercero y último tomo de las obras de Sor Juana, Fama y obras póstumas del Fénix de México, Décima Musa, poetisa americana, etc. La aprobación de libro es de Diego Calleja. Más que una aprobación es una biografía (Paz, 1982.P. 90). Calleja no conoció personalmente a sor Juana, pero sí a personas muy cercanas a ella y mantuvo una extensa correspondencia con la monja.

Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695) fue hija natural de Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, de origen vasco, que tuvo tres hijas con la madre de Juana, Isabel Ramírez. Desde su nacimiento, hasta profesar en la Orden Jerónima utilizó el apellido de su madre, llamándose, por tanto, Juana Ramírez. La niña pasó su infancia en la hacienda de su abuelo hasta el fallecimiento de éste, cuando la hacienda pasa a manos de su madre y hasta el nacimiento del primer hijo fruto de la relación de su madre con Diego Ruíz Lozano, con el que tuvo otros tres hijos y con el que tampoco se casó, prueba evidente de la laxitud de la moral sexual en Nueva España dado que su madre atestiguó en su testamento que tenía tres hijos concebidos fuera del matrimonio. Con tres años Juana sabía leer y escribir y con ocho años ganó un premio poético. La biblioteca de su abuelo era su templo.

En 1656 se traslada a Ciudad de México para vivir con su tía María Ramírez y su esposo Juan de Mata que la introducen en la corte del virreinato alrededor de 1654. El virrey, Antonio Sebastián de Toledo, marqués de Mancera y, sobre todo, la virreina, Leonor de Carreto, acogieron con avidez a esta joven hermosa, inteligente y locuaz, siendo ésta, la marquesa de Mancera, su gran mecenas. La corte virreinal era uno de los lugares más cultos e ilustrados del virreinato y, en repetidas ocasiones, escribía sonetos, poemas y elegías fúnebres que eran bien recibidas en la corte donde era conocida su precoz inteligencia habiendo aprendido latín en veinte lecciones.

De todos era conocido su aversión al matrimonio por lo que, después de un intento fallido de ingresar en el convento de la Orden de las Carmelitas, cuya regla era de una rigidez extrema que la llevó a enfermarse, ingresó en la Orden de San Jerónimo, de la que llegó a ser tesorera. En este convento la disciplina era algo más relajada, y tenía una celda de dos pisos y sirvientas. Allí permaneció el resto de su vida, pues los estatutos de la orden le permitían estudiar, escribir, celebrar tertulias y recibir visitas, como las de Leonor de Carreto, que nunca dejó su amistad con la poetisa. También los marqueses de Laguna, Tomás de la Cerda y Aragón y su esposa María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, virreyes desde 1680 hasta 1686, asombrados por su prolífica obra literaria, la protegieron, especialmente la virreina, la marquesa de Paredes, llamada cordialmente Lisi, cuya relación, para muchos estudiosos, fue más allá que una simple amistad dadas las obras poéticas que inspiraron a la escritora de corte claramente erótico. Fue, sin duda, la época de mayor esplendor de su carrera literaria e intelectual.

Escritora prolífica, influenciada por Lope, Calderón y, sobre todo por Góngora, y los autores del Siglo de Oro español en general, cultivó la poesía, el ensayo, el teatro, etc. Mantenía correspondencia con los sabios más destacados del Imperio, atesorando un gran poder y bienes materiales. Estaba al tanto de todos los descubrimientos científicos de la época. Octavio Paz (Paz, 1952. P. 337) la define como una gran coleccionista de aparatos científicos (astrolabios, instrumentos musicales, etc.). Probablemente su celda sería lo más parecido a un objeto barroco donde reinaba el artificio, lo monstruoso, único y singular (Paz, 1982. P. 359). Pero sin duda la mayor aportación de Octavio Paz a la biografía de sor Juana es la minuciosidad con que describe sus filias y fobias intelectuales. El hermetismo neoplatónico y la renovación de la escolástica fueron sus vías de conocimiento siendo, a su vez, conocedora del mundo antiguo medieval y humanista. Su gran fuente de inspiración fue la obra del estudioso jesuita alemán Athanasius Kircher, uno de los científicos más importantes de la época barroca y, al igual que el erudito alemán, escribió un tratado de música, El caracol, aunque se desconoce si dominaba algún instrumento musical.

Aunque sor Juana fue monja, no fue especialmente religiosa. Es una intelectual más que otra cosa. Pedro Salinas decía que, más que poetisa, es una scolar, aunque O. Paz no opine lo mismo, sí afirma que es una poetisa intelectual, una figura que se da muy poco en la literatura española[7]. Es, por otra parte, una joven cuya belleza e inteligencia le definían durante su estancia en la corte y, sin embargo, decide profesar. Este es uno de los misterios que rodean su figura, pero el autor mexicano opina que si profesó es porque no le quedaba más remedio. Descubre e interpreta Octavio Paz que:

…sor Juana era hija natural, lo que no se sabía hasta hace veinte años; no era una mujer rica y además no tenía vocación por el matrimonio. Su vida religiosa es absolutamente mundana: su celda (en realidad, dos pisos con una impresionante biblioteca y música y tertulias) es un centro de encuentros desde donde ella escribe poemas eróticos y comedias.[8]

Sin embargo, una serie de acontecimientos, hicieron que su vida diera un giro de ciento ochenta grados. Entre 1690 y 1691, se vio involucrada en una polémica en el ámbito teológico a raíz de una crítica privada que realizó sobre un sermón del muy conocido predicador jesuita portugués Antonio Vieira. A pesar de que no fue escrita con esa finalidad, fue publicada por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, bajo el título de Carta anategórica. Él la prologó con el seudónimo de sor Filotea, recomendando a sor Juana que dejara de dedicarse a las humanas letras y se dedicase en cambio a las divinas. Sin duda todo fue un boicot previamente planeado desde la misoginia imperante para frenar el poder y la fama que sor Juana gozaba en ese momento y que provocó el efecto deseado: la reacción de la poeta fue responder a través del escrito Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, donde hace una encendida defensa de su labor intelectual y en los que reclamaba los derechos de la mujer a la educación. Este texto, la Respuesta a Sor filotea y el que le antecede, la Carta anategórica constituyen un auténtico alegato feminista en defensa del acceso a la mujer al conocimiento.

A los dos años, tras una extraña “llamada de Dios”, vende sus libros, da el dinero a los pobres y firma con su sangre la renuncia a las letras. Muere año y medio más tarde en una epidemia. Este extraño final ha sido leído, dice Paz, como una conversión por la mayoría; para algunos, mística; para otros, neurótica. Para O. Paz fue la solución final de un conflicto ideológico y político; el caso del intelectual libre en una sociedad cerrada y ortodoxa, por una parte, y la gravedad del tema cuando se trata, además, de la condición de la mujer. Sor Juana, dice Paz, termina siendo, sin darse cuenta, una feminista que pide que haya mujeres que puedan enseñar a las otras ‘las ciencias terrestres’ como condición para que puedan acceder a las celestes[9]. Al mismo tiempo, dice que, las autoridades son más rigurosas con esta mujer, que se ha hecho monja para poder pensar, que con sus contemporáneos varones: Góngora, Lope, por ejemplo, son malos sacerdotes, desordenados y lujuriosos, y son perdonados. Sor Juana no es una monja desordenada: es una monja díscola, y con ella son implacables. Indudablemente era la antítesis de la admirable Santa Teresa de Jesús, aunque ambas tuvieron en común las disputas con la Jerarquía eclesiástica.

IV.- SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ: PIONERA, VANGUARDIA Y REFERENTE DEL FEMINISMO.

El libro Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, de Octavio Paz es una obra fundamental para entender no solo la figura de Sor Juana, sino también el contexto histórico e intelectual en el que se desenvolvió. Paz realiza un exhaustivo estudio de la vida y obra de Sor Juana, revelando cómo su producción literaria fue una respuesta audaz a las limitaciones de su tiempo. El autor destaca la trascendencia de Sor Juana como símbolo de resistencia intelectual y espiritual frente a las normas patriarcales de la sociedad colonial novohispana. A través de su obra, Paz no solo rescata a Sor Juana del olvido, sino que también la rescata como referente para el feminismo y la lucha por la libertad de pensamiento.

Octavio Paz siente una profunda admiración por Sor Juana, a quien considera una figura excepcional en la historia de la literatura y el pensamiento. Ve en ella a una mujer que logró sobresalir en un mundo dominado por hombres. Sor Juana representa para él la encarnación de la lucha por la libertad intelectual y la búsqueda del conocimiento. Paz se identifica con su pasión por la verdad y su rechazo a la sumisión, lo que convierte su estudio en una obra cargada de admiración y respeto hacia la monja mexicana.

Es indudable que Sor Juana Inés de la Cruz puso en valor la intelectualidad de la mujer, reivindicó sus derechos y defendió su libertad individual, transgrediendo los dogmas establecidos en su época y expresando su amor por la verdad.[10]Como hemos mencionado con anterioridad, la primera erudita de la vida y la obra de Juana Inés de la Cruz en Estados Unidos, Dorothy Schons [11], considera que la autora novohispana es la iniciadora del movimiento feminista en América doscientos años antes que la sufragista estadounidense Susan B. Anthony.

Ella propone una educación universal para las mujeres. Valientemente, propugna que debe enseñarse a las mujeres también las ciencias y las letras profanas. Argumenta y razona: es imposible la recta inteligencia de las Escrituras sin el estudio de la historia, el derecho, la aritmética, la lógica, la retórica, la música. Rechaza con burlas la idea corriente en su época sobre la inferioridad intelectual de su sexo. Ni la tontería es exclusiva de las mujeres ni la inteligencia privilegio de los hombres. (p.549). Sor Juana defiende su amor a las ciencias profanas por ser un camino hacia las divinas; era una actitud más filosófica que cristiana, como no dejaron de advertirlo sus críticos y censores. Ella no se avergonzó nunca de ser mujer y su obra es una exaltación del espíritu femenino. Aguiar y Seijas inspiraban temor, pero ella no se doblegó. Para el prelado, sor Juana se mostraba obstinada, rebelde. Había caído en el pecado que él había denunciado en su carta como el riesgo más grave de las letradas: la elación, la soberbia “que saca a la mujer de su estado de obediente.” El confesor era el padre y el tirano, la imagen venerada y el fantasma aborrecido. (p.552). La diferencia entre otros clérigos escritores: Lope, Góngora, Calderón, y tantos otros, era muy simple, ser mujer. [12]La monja encarnaba una excepción doble e insoportable: la de su sexo y la de su superioridad intelectual. Lo que sorprende en su poesía es, precisamente, la conciencia aguda de su feminidad, que en unos casos va de la coquetería a la melancolía y en otros se presenta como un desafío a los hombres. La abundancia, la variedad y la excelencia de sor Juana se manifiestan, en primer término, como versificadora. Navarro Tomás la coloca, en el siglo XVII, al lado de Góngora y Lope de Vega. (p.620). Sus contemporáneos la elogiaron por haber seguido el ejemplo de Góngora. Los tratadistas del siglo XVIII, los románticos y los críticos de principios de nuestro siglo la condenaron por la misma razón. Sólo salvaron a esa parte de su obra que no estaba contagiada por la peste gongorista. Vino la resurrección de Góngora y sor Juana fue elogiada otra vez por su gongorismo. La influencia del poeta cordobés sobre la monja mexicana es innegable y se ejerció en profundidad y en extensión; por una parte, ella hizo suyos muchos de los procedimientos de Góngora: hipérbaton, cultismos, perífrasis, antítesis, metáforas; por otra, esta influencia se extiende a muchos poemas, entre ellos a dos de sus composiciones más notables: el Romance decasílabo a la condesa de Paredes y Primero sueño. (p.621)

Un estudio exhaustivo de la vida y obra de Sor Juana en la sociedad novohispana del siglo XVII nos revela una obra literaria de gran calidad.[13] Otras mujeres escribieron sin que trascendiesen sus poemas, excepcionalmente se conservan algunos poemas de María Estrada de Medinilla (1640). Sólo a los hombres se les permitía acceder a la cultura y al estudio de las ciencias, una élite culta de intelectuales y del clero, todo lo que se leía estaba editado por hombres. Es por eso más sorprendente que una mujer lograse ser escritora, editar su obra y difundirla con éxito. El feminismo de Juana Inés, su sátira contra los hombres y su defensa de las mujeres son más que una opinión: son una reacción moral, e incluso física, ante experiencias vividas. (p.103). Cuando ella accedía a la biblioteca de su abuelo materno, los libros le abrieron las puertas de un mundo distinto al de su casa. Un universo al que no podían entrar ni su madre ni sus otras hermanas: un universo masculino (p.117). Para ella, la verdadera realidad, son: las ideas y las palabras que las significan: la realidad es el lenguaje. Juana Inés habita la casa del lenguaje (p.117). En un ensayo sobre la filosofía en Sor Juana, Paula Gómez Alonso (1956) [14] nos dice que Sor Juana Inés de la Cruz estudió a fondo la Lógica; planteó una Metafísica y una Epistemología; practicó una Ética, de la cual sostuvo algunos principios; cumplió con la Estética.

Elige el camino del conocimiento y se adentra en los libros con verdadera pasión. Octavio Paz nos lo dice: El conocimiento es transgresión. Ella misma lo dice: lee todos los libros sin que “basten los castigos a estorbarla”. (p.122). La idea de disfrazarse de hombre, cortarse el pelo y, en fin, neutralizar su sexualidad bajo el hábito monjil, son sublimaciones o, más bien, traducciones de su deseo de apoderarse de los valores masculinos (p.159). Juana es profundamente transgresora renuncia a su sexualidad ingresando en un convento. Lo hace adoptando la máxima neoplatónica: “las almas no tienen sexo” (p.124). En las lecturas a su alcance pudo conocer la Provenza que exaltaba a la mujer, le dio cierta libertad y autonomía frente a los hombres y las instituciones masculinas. La posterior represión inquisitorial católica quemó herejes y reprimió la libertad femenina. Como dice Octavio Paz en Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, ella adoptó la postura platónica:

las almas, como sor Juana no se cansa de repetirlo, no tienen sexo. En su origen, el amor occidental fue predominantemente homosexual. Pienso, claro está, en Atenas y en Platón, que fue el primero en darle dignidad filosófica y espiritual al amor, al convertirlo en una escala del conocimiento y en una forma de la contemplación. Entre los poetas alejandrinos y romanos, creadores en no menor proporción que Platón y los filósofos del mito y el concepto del amor, la pasión erótica es fundamentalmente heterosexual -aunque también conoce la bisexualidad- y está ligada a los celos, es decir, al albedrío de la persona amada. (p.136)

Otra cultura que influyó poderosamente en la provenzal y, por tanto, en los escritos de Sor Juana Inés, fue la árabe. Los árabes recogieron la herencia platónica, la reinsertaron en la mística sufí y la transmitieron a los Provenzales. A través de Cavalcanti, Dante y Petrarca, esta concepción llega a la Florencia neoplatónica de los Médicis. Todos estos conceptos, tal como fueron reelaborados por el neoplatonismo renacentista, por la poesía y el hispánico de los siglos XVI y XVII, reaparecen en los escritos de sor Juana. (p.137). Durante su juventud, cuando fue dama de la virreina, sus escritos muestran claramente la experiencia mundana, los ritos de la corte en los que participó activamente, pero al tomar los hábitos, a los veintiún años de edad (1669), decidida a no casarse y no subordinar su vida a un varón, su literatura se hace más conceptual. Los poemas eróticos de sor Juana son ilustraciones de una metafísica, una estética y una retórica que vienen de la poesía provenzal y de Dante, son recogidas por Petrarca e inspiran a los poetas del Renacimiento y de la Edad Barroca. (p.149). El tono es sensual, apasionado y directo. Sus actitudes vitales fueron respuestas, muchas veces inconscientes, al sistema de usos y prohibiciones de la sociedad católica de Nueva España.

Octavio Paz, concluye en que la personalidad poética de sor Juana no está en los elementos biográficos de sus poemas y tampoco en su estilo sino en su estética, la manera en que lo cuenta, la perfección de una forma, el tono. (p.191). La versificación de sor Juana es una de las más pulcras y refinadas del idioma. Según Octavio Paz, el origen de la poesía de amistad amorosa de sor Juana se encuentra en las formas poéticas del amor cortés que mezclan la expresión del amor (real o fingido) del trovador a su dama con el vocabulario feudal de pleitesía del vasallo al señor. [15] (p.265) El vasallaje era simbólico y se inscribía no en las leyes de la realidad sino en las de la ceremonia. Estos poemas no hacen sino repetir la retórica de la época: la poesía del siglo XVII: sonetos, décimas, romances, octavas y letrillas en las que aparecen, expresiones semejantes a las de los poemas de sor Juana. Ni los poetas más grandes (Góngora, Quevedo, Lope, Calderón, etc..) están exentos del vicio de la adulación cortesana y en todos ellos es constante la conversión del lenguaje erótico en lenguaje cortesano. (p.268). En una cultura masculina que había idealizado a la mujer e instituido un culto poético a la dama, era indecente la descripción del cuerpo masculino. /…/ su cultura, su ética y sus jerarquías sociales nos ayudan a comprenderla; por la otra, la ocultan. Encerrada en el español y el latín, cuando este último dejaba de ser una lengua universal, ignoró la literatura francesa y la inglesa que, precisamente, en esos siglos habían producido una serie de obras únicas, de Ronsard a Racine y de Shakespeare a Milton.

V.- LA OBRA DE LA MUSA DÉCIMA: LA POESÍA DEL CONOCIMIENTO

Según Octavio Paz, la poesía cortesana de sor Juana durante el virreinato del conde de Galve cumplió la misma función social y simbólica de la escrita bajo los otros virreyes: ser un ritual político, una alegoría de las relaciones ideales entre el señor y sus vasallos. /…/ Durante veinte años, en un equilibrio ganado cada día, siempre inestable y a punto de quebrarse, pudo leer y escribir con relativa calma. /…/ fue una extraña tanto en la corte como en el convento. Sus poemas más suyos, como el Primero sueño, deberían leerse como la confesión cifrada de un alma errante. (p.353). También analiza la contradicción que supuso para Sor Juana representar el ideal de su época, fue monja, poetisa, música, pintora, teóloga andante, concepto viviente, beldad con tocas, criatura doblemente temible, por ser inteligente y encantadora a la vez. La verdadera sor Juana está sola con sus pensamientos: “Finjamos que soy feliz, / triste pensamiento, un rato; / quizá podréis persuadirme/ aunque yo sé lo contrario: / que pues sólo en la aprehensión / dicen que estriban los daños, / si os imagináis dichoso / no seréis tan desdichado. / Sírvame el entendimiento / alguna vez de descanso …” (p.359)

La poesía de sor Juana, como la de todos los poetas, nace de su vida, a condición de comprender que la palabra vida, designa no sólo a los actos sino a las imaginaciones, las ideas y las lecturas. Menéndez Pelayo dijo que se puede extraer una filosofía del amor de los poemas de sor Juana. También una psicología y hasta una lógica: Si es causa amor productiva / de diversidad de afectos,/ que, con producirlos todos,/ se perfecciona a sí mesmo; / y si el uno de los más / naturales son los celos, / ¿cómo, sin tenerlos, puede / el amor estar perfecto? (p.371)

La pena, como el placer, es una suerte de exceso vital que, al acercarnos a la muerte, nos exalta;

Este amoroso tormento

que en mi corazón se ve,

sé que lo siento, y no sé

la causa por que lo siento.

Siento una grave agonía

por lograr un devaneo,

que empieza como deseo

y para en melancolía.

Y cuando con más terneza

mi infeliz estado lloro,

sé que estoy triste e ignoro

la causa de mi tristeza.

Ya sufrida, ya irritada,

con contrarias penas lucho:

que por él sufriré mucho,

y con él sufriré nada. (p.377)

Los poemas religiosos de sor Juana son pocos, apenas dieciséis: siete romances, cuatro glosas y cinco sonetos. /…/ un poemilla en latín y su traducción al español, dos versiones latinas de una décima ajena y una traducción al castellano de una plegaria. /…/ El poema en latín y las cuatro versiones son ejercicios. Así, quedan sólo tres poemas. Son tres romances de amor a Dios. No fueron publicados en vida suya; Castorena y Ursúa los incluyó entre los póstumos que formaron la Fama de 1700. (P.384).

La particularidad de los cuatro sonetos de sor Juana es que están dedicados a heroínas romanas: dos a Lucrecia, violada por Tarquino, uno a Julia, la mujer de Pompeyo, y otro más a Parcia, la valerosa hija de Catón y esposa de Marco Bruto. Las tres mujeres son ejemplos proverbiales de virtud y valentía; los sonetos que les dedica sor Juana son un testimonio más de su feminismo decidido; un feminismo avant la lettre y, moralmente, no menos valeroso que las acciones de las tres heroínas. ¿Qué mágicas infusiones/ de los indios herbolarios / de mi patria, entre mis letras / el hechizo derramaron? (p.394)

La sátira contra los hombres fue una respuesta a las incontables sátiras contra la mujer que circulaban en su tiempo, muchas escritas por poetas famosos. /…/ sufrió con una lucidez poco común su condición de mujer. /…/ las redondillas contra los hombres son otro testimonio de su feminismo y sorprenden por su modernidad. (p.397).

Hombres necios que acusáis

a la mujer sin razón,

sin ver que sois la ocasión

de lo mismo que culpáis:

si con ansia sin igual

solicitáis su desdén,

¿por qué queréis que obren bien

si las incitáis al mal?

Combatís su resistencia

y luego, con gravedad,

decís que fue liviandad

lo que hizo la diligencia.

Parecer quiere el denuedo

de vuestro parecer loco

el niño que pone el coco

y luego le tiene miedo.

Queréis, con presunción necia,

hallar a la que buscáis,

para pretendida, Thais,

y en la posesión, Lucrecia.

¿Qué humor puede ser más raro

que el que, falto de consejo,

él mismo empaña el espejo,

y siente que no esté claro?

Con el favor y desdén

tenéis condición igual,

quejándoos, si os tratan mal,

burlándoos, si os quieren bien.

Siempre tan necios andáis

que, con desigual nivel,

a una culpáis por cruel

y a otra por fácil culpáis.

¿Pues como ha de estar templada

la que vuestro amor pretende,

si la que es ingrata, ofende,

y la que es fácil, enfada?

Mas, entre el enfado y pena

que vuestro gusto refiere,

bien haya la que no os quiere

y quejaos en hora buena.

Dan vuestras amantes penas

a sus libertades alas,

y después de hacerlas malas

las queréis hallar muy buenas.

¿Cuál mayor culpa ha tenido

en una pasión errada:

la que cae de rogada,

o el que ruega de caído?

¿O cuál es más de culpar,

aunque cualquiera mal haga:

la que peca por la paga,

o el que paga por pecar?

Pues ¿para qué os espantáis

de la culpa que tenéis?

Queredlas cual las hacéis

o hacedlas cual las buscáis.

Dejad de solicitar,

y después, con más razón,

acusaréis la afición

de la que os fuere a rogar.

Bien con muchas armas fundo

que lidia vuestra arrogancia,

pues en promesa e instancia

juntáis diablo, carne y mundo.

No menos interesante es la aportación que Sor Juana hizo a la poesía novohispana incorporando el náhuatl clásico a su creación poética (p.418): Tocotín se llamaba a la letra escrita en náhuatl o esmaltada de aztequismos. /…/ En el primer juego de villancicos escrito por sor Juana (1676), con el tema de la Asunción de la Virgen, figura un tocotín. Es un poema enteramente escrito en náhuatl y en versos de seis sílabas asonantados a la manera castellana: Tla ya timohuica, / totlazo Zuapilli, / maca ammo, Tonantzin, / titechmoilcahuíliz.

En otros villancicos (el 251, el 263 y el 312) emplea una suerte de lira hecha de seis versos aconsonantados (abbacc) que combina distintos metros (7, 7, 4, 7, 7, y 11), ya usado antes por Salazar y Torres. Otra particularidad que aporta es el endecasílabo final que constituye una frase compuesta por cuatro unidades: el Cielo, el Sol, la Luna, las Estrellas /…/coronas, cetros, palmas y trofeos, /…/ auxilio, amparo, Madre y Abogada[16]. Así lo vemos en este ejemplo:

Sosiega, Nilo undoso,

tu líquida corriente,

tente, tente,

párate a ver gozoso

la que fecundas, bella,

de la tierra, del Cielo, Rosa, Estrella …

A ésta, Nilo sagrado,

tu corriente sonante.

cante, cante,

y en concierto acordado

tus ondas sean veloces

sílabas, lenguas, números y voces. (Villancico 312)

En los villancicos también utiliza versos de arte mayor, endecasílabos de gaita gallega y metros de bailes populares como los de estas coplas:

El Canario que suena festivo,

pagado y contento de buenos pasajes,

recomienza, que en eso está el toque,

metiéndolo a voces la música, tate …

Aunque gorrón en danza me meta

la dulce armonía que suena en los aires,

por decirla bailando de gusto

delante de todos, estoy casi, casi.

Uno de los villancicos más logrados es una diáfana paráfrasis del Cantar de los cantares (221). Fue uno de los primeros que escribió sor Juana y fue cantado en 1676 en la catedral de México, en la fiesta de la Asunción. Las coplas, en versos de seis sílabas, son la sencillez misma; en cambio, el estribillo mezcla versos de distintas medidas. El estribillo convierte a María en un prodigioso cohete que asciende y se pierde en la altura. Ningún comentario substituye a la realidad esbelta de ese torbellino de palabras aéreas que se levanta de la página:

Aquella Zagala

del mirar sereno,

hechizo del soto

y envidia del cielo:

la que al Mayoral

de la cumbre, excelso,

hirió con un ojo,

prendió en un cabello:

a quien su Querido

le fue mirra un tiempo,

dándole morada

sus cándidos pechos:

la que en rico adorno

tiene, por· aseo,

cedrina la casa

y florido el echo:

por gozar los brazos

de su amante Dueño,

trueca el valle humilde

por el Monte excelso …

¡Al monte, al monte, a la cumbre

corred, volad, zagales,

que se nos va María por los aires!

¡Corred, corred, volad aprisa, aprisa,

que nos lleva robadas las almas y las vidas,

y llevando en sí misma nuestra riqueza,

nos deja sin tesoros el Aldea! (p.430)

Sor Juana escribió tres autos de fe, cada uno precedido de una loa: El divino Narciso, El mártir del Sacramento: San Hermenegildo y El cetro de José. Los combatientes y feministas villancicos de Santa Catarina son de 1691, aunque fueron cantados, significativamente, no en México, sino en Oaxaca.

A pesar de su extremado carácter intelectual, Primero sueño es el poema más personal de sor Juana; ella misma lo dice en la Respuesta: no me acuerdo de haber escrito por mi gusto sino un papelillo que llaman El sueño. Primero sueño es un poema gongorino. Lo es, además, por el uso reiterado del hipérbaton, que invierte el orden normal de la frase procurando ajustarla al patrón del latín. /…/ las diferencias son mayores y más profundas que las semejanzas. /…/ sor Juana tiende más al concepto agudo que a la metáfora brillante; Góngora, poeta sensual, sobresale en la descripción, casi siempre verdaderas recreaciones, de cosas, figuras, seres y paisajes, mientras que las metáforas de sor Juana son más para ser pensadas que vistas. El lenguaje de Góngora es estético, el de sor Juana es intelectual. Primero sueño es una silva de novecientos setenta y cinco versos. Su sueño es el vuelo del alma libre de las cadenas del cuerpo, no el delirio del cuerpo que ha escapado de la censura de la razón. O sea: es algo radicalmente distinto a lo que es el sueño para Freud y, en general, para la opinión moderna. Para Freud, el sueño pone en libertad al deseo: al instinto, al cuerpo; para sor Juana, el sueño pone en libertad al alma (p.485).

Entre 1680 y 1690 su vida literaria y mundana alcanza la máxima intensidad: la tertulia de San Jerónimo, la amistad con María Luisa, las comedias y las loas, los poemas cortesanos y los eróticos, la incesante correspondencia con colegas y admiradores de Madrid, Sevilla, Lima, Quito. (p.553). En la actualidad, los múltiples estudios sobre su obra, han producido un efecto de vigencia e interés. La perfección lingüística de su obra y el modelo de mujer hecha a sí misma contra todo pronóstico y/o dificultad la convierten en ejemplo y guía para escritores y escritoras. Para Octavio Paz fue la última poetisa barroca, la mejor de su tiempo y de México. Con ella se cierra la gran poesía del barroco español, y a la vez es avance y profecía de la poesía moderna. La suya, además, trata un tema nuevo: la poesía del conocimiento; esa fue, según O. Paz, su mayor aportación.

[1]https://elpais.com/diario/1982/11/04/cultura/405212404_850215.html?event_log=oklogin. Consulta 03/07/2024

[2] Aracil, Beatriz. CUANDO OCTAVIO PAZ LEYÓ A SOR JUANA: A VUELTAS CON LAS TRAMPAS DE LA FE Y SUS RESPUESTAS. Atenea (Concepc.) no.513 Concepción jul. 2016.

[3] Nerv, A. Juana de Asbaje (Contribución al centenario de la independencia de México). Madrid, 1910.

[4] Colombí, Beatriz: http://revistas.filo.uba.ar/index.php/exlibris/article/view/3168: La Vida de sor Juana Inés de la Cruz escrita por el padre Diego Calleja para Fama y obras póstumas (1700), ha sido leída por la crítica como un relato de matriz hagiográfica, medular para la conformación de su mitología de autora. Este trabajo propone que otras formas y tramas recorren este escrito, atravesado además por modificaciones y silencios que leemos como vestigios de un resto o falta, inherente a la constitución misma del archivo sorjuanino.

[5] Aracil, Beatriz. CUANDO OCTAVIO PAZ LEYÓ A SOR JUANA: A VUELTAS CON LAS TRAMPAS DE LA FE Y SUS RESPUESTAS. Atenea (Concepc.) no.513 Concepción jul. 2016.

[6]https://alfayomega.es/octavio-paz-un-poeta-que-busco-el-infinito/ consulta 22/08/2024.

[7] Paz, O.Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, 1982, Editorial Seix Barral, S.A. (Barcelona -España). Reimpresión exclusiva para México: Editorial Planeta Mexicana sexta reimpresión, agosto de 1993

[8]Ibidem

[9] Ibidem

[10] Información de El Universal.mx [http://www.eluniversal.com.mx/cultura/64982.html (consultado el 15.02.2012)]

[11] Dorothy Schons (Saint Paul, Minnesota, 1898 – Austin, 1 de mayo de 1961), crítica literaria e hispanista estadounidense reconocida como la primera erudita de la vida y la obra de Juana Inés de la Cruz en Estados Unidos.

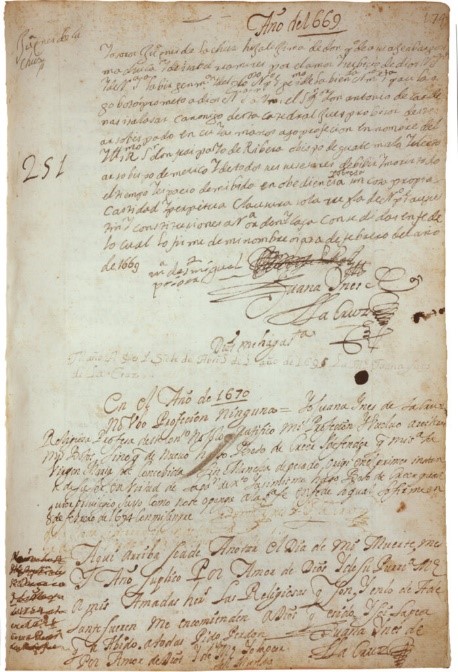

[12] Página manuscrita del “Libro de professiones y lecciones de prioras y vicarias del Convento de San Gerónimo”, 1586-1713, que Sor Juana firmó con tinta y su propia sangre. Documentos de Dorothy Schons. Colección Latinoamericana Benson.

[13] Dorothy Schons (Saint Paul, Minnesota, 1898 – Austin, 1 de mayo de 1961), crítica literaria e hispanista estadounidense reconocida como la primera erudita de la vida y la obra de Juana Inés de la Cruz en Estados Unidos. La erudita norteamericana trató de comprender el feminismo de la poetisa como una reacción frente a la sociedad hispánica, su acentuada misoginia y su cerrado universo masculino.

[14]ENSAYO SOBRE LA FILOSOFIA EN SOR JUANA. Paula Gómez Alonso (p.73) Revista de la Facultad de Filosofía y Letras de La Universidad Nacional Autónoma de México. Tomo XXX México, D. F., enero-diciembre de 1956. Núrns. 60-61-62.

[15] Robert Briffault, The Troubadours, Indiana University Press, Bloomington, 1965.

[16] Dámaso Alonso ha estudiado este procedimiento en “La correlación en la estructura del teatro calderoniano” (capítulo de Seis calas en· la expresión literaria española, Madrid, 1970).