RESEÑA DE SEBASTIAN GÁMEZ

Durante 2021 se conmemoró el 30 aniversario de la muerte de María Zambrano (Vélez-Málaga, 22 de abril de 1904-Madrid, 6 de febrero de 1991), que se exilió de España en enero de 1939 y no regresó hasta más de 45 años después, el 20 de noviembre de 1984. Sabemos bien que la obra de cualquier autor, si no recibe una adecuada recepción por medio de ediciones, investigaciones, exposiciones, artículos, congresos, cursos… no se difunde ni crece, con el consiguiente riesgo de desaparecer, sobre todo cuando se trata de una obra valiosa para conocer nuestro pasado e interpelarnos sobre el presente y el futuro. En el caso de Zambrano, al menos desde hace unas tres décadas y media la recepción de su obra no ha hecho sino incrementarse y fecundarse hasta el punto de que es en la actualidad uno de los filósofos más reconocidos en el ámbito hispanoamericano.

La génesis del pensamiento de María Zambrano a lo largo de su trayectoria vital y filosófica es indisociable de su diálogo, no sólo con filósofos (Ortega y Gasset, Zubiri, Nietzsche, Spinoza…), sino además con poetas y artistas: pienso en San Juan de la Cruz, Sófocles, Zurbarán, Cervantes, Unamuno, Antonio Machado, Emilio Prados, Picasso, Luis Fernández, Ramón Gaya… No es fortuito que su filosofía se asocie al concepto “razón poética”, que no ha de entenderse exclusivo de la poesía, sino más bien a la capacidad creadora de la razón, de los diversos lenguajes de las artes, en su desarrollo histórico. Pero más allá de su vida este diálogo con poetas y artistas no cesa: con su amigo y secretario, Joaquín Lobato, Rosa Mascarell, Antonio Valdés, Francisco Hernández, Evaristo Guerra, José Casamayor… Y me atrevo a conjeturar que este diálogo con su obra no dejará de renacer.

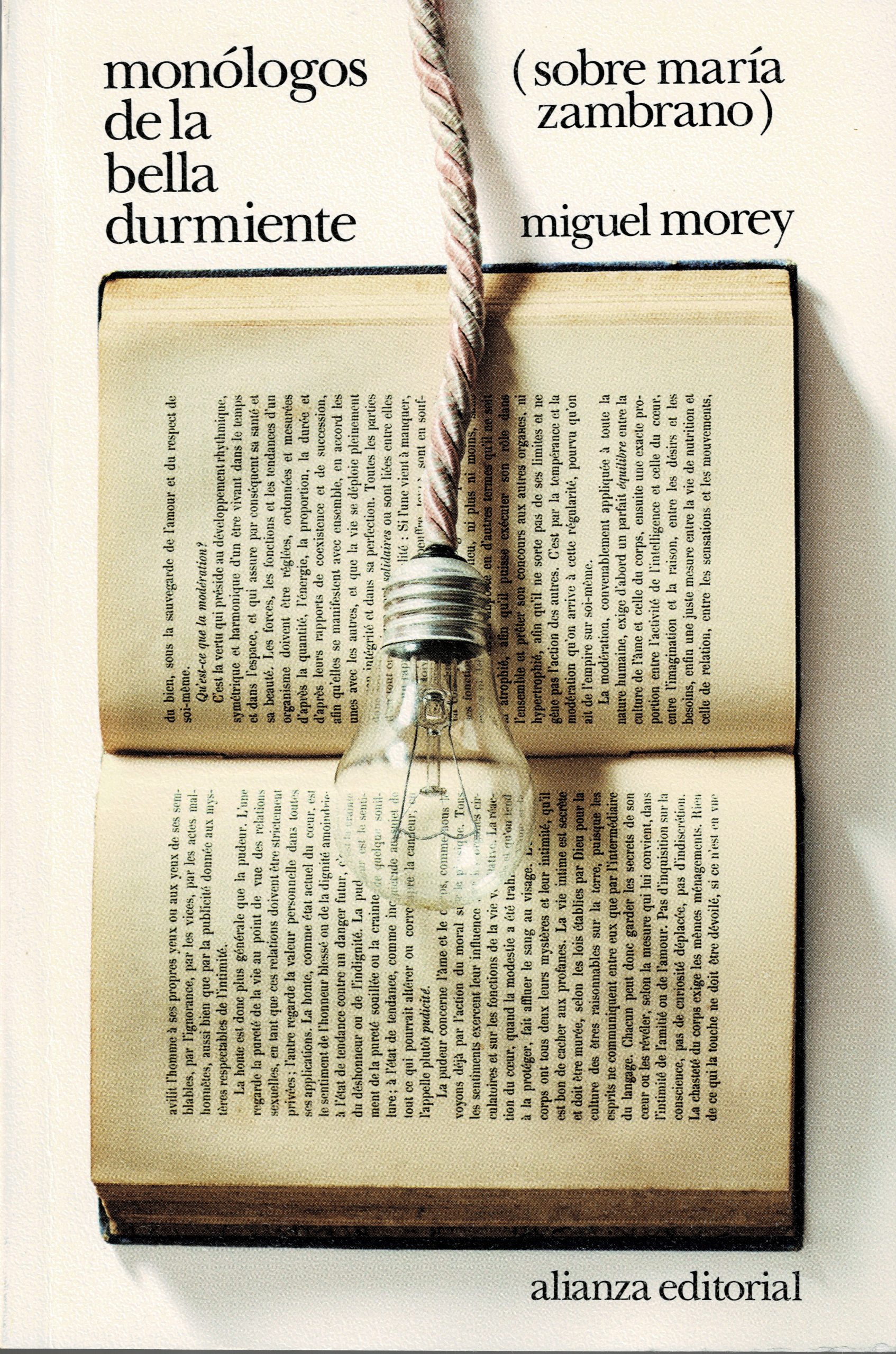

Posiblemente el acto de recepción más importante de ese año, en el que se cumplían tres décadas de su adiós, fue la publicación de Monólogos de la bella durmiente: sobre María Zambrano[1], de Miguel Morey, Catedrático Emérito de Filosofía de la Universidad de Barcelona, que reúne un conjunto de ensayos en torno a la obra de la pensadora, el “relato de una experiencia de lectura” que se remonta 50 años atrás, a 1971, cuando siendo estudiante de la Universidad de Barcelona tropieza con unas Obras reunidas de María Zambrano.

Sospecho que el encuentro no fue fortuito: Miguel Morey se ha sentido especialmente atraído a lo largo de su trayectoria por autores en los que los límites de la literatura y la filosofía se difuminan, probablemente bajo la experiencia de que hay obras literarias que poseen un valor epistemológico y cognitivo tan alto, o por lo menos equiparable, a las mayores obras filosóficas (¿nos enseña menos sobre el ser humano los Ensayos de Montaigne que la Crítica de la razón pura, de Kant, Sófocles que Platón, Shakespeare o Cervantes que Locke o Leibniz? Sin olvidar el carácter confesional de no pocas obras filosóficas, desde la Confesiones de san Agustín a las de Rousseau, pasando por el Discurso del método, de Descartes), si es que resulta disociable la expresión literaria de la filosófica. Miguel Morey es biógrafo de Nietzsche, traductor de Michel Foucault, Gilles Deleuze y Giorgio Colli, en definitiva, una reconocida autoridad en estos autores y el pensamiento francés inspirado en el autor de Más allá del bien y del mal (Bataille, Blanchot, Derrida…).

Precisamente este último escribió que una vez más el culpable de algunos de estos enredos es Platón, aquel que paradójicamente desterró a los artistas y poetas de la República: “Platón inventó el diálogo como literatura, como un tipo particular de dialéctica, de retórica escrita, que presenta en un cuadro narrativo los contenidos de discusiones imaginarias a un público indiferenciado. El propio Platón llama a ese género literario con el nombre de “filosofía”. Después de Platón, esa forma escrita iba a seguir vigente y, aunque el género del diálogo se iba a transformar en el género del tratado, en cualquier caso iba a seguir llamándose “filosofía” a la exposición escrita de temas abstractos y racionales, e incluso ampliados, después de la confluencia con la retórica, a contenidos morales y políticos. Y así hasta nuestros días, hasta el punto de que hoy, cuando se investiga el origen de la filosofía, resulta extraordinariamente difícil imaginar las condiciones preliterarias del pensamiento, válidas en una esfera de comunicación exclusivamente oral, las condiciones que precisamente nos han inducido a distinguir una era de la sabiduría como origen de la filosofía”[2].

De manera concreta, tras un prefacio y un preludio, el libro recoge once ensayos en diálogo con la obra de Zambrano sobre variados asuntos (el arte de interrogar, Antígona y otras figuras femeninas, la meditación, la novela como “otras especie de verdad”…) que son asimismo invitaciones a la lectura de esta pensadora. Y otros cinco ensayos sobre poetas, artistas y temas próximos a la órbita zambraniana: Ramón Gaya, José Ángel Valente, José Miguel Ullán…

Sin embargo, todos ellos guardan aspectos en común: están escritos fragmentariamente, que me atrevería a decir que no sólo es un rasgo del estilo filosófico de María Zambrano, sino antes bien de una manera más profunda una característica de la literatura y la filosofía de la modernidad: pienso en Nietzsche, en Kafka, en Wittgenstein, en Robert Walser, Walter Benjamin, Simone Weil… Me pregunto hasta qué punto esta característica no guarda relación con la conciencia de la falta de fundamento último y de que no exista la última palabra, que siempre sobrevuela sobre el horizonte.

Morey ha señalado que la prosa de Zambrano es “enormemente acogedora”: es el diálogo de una autora fuera de todo personaje, que no cede a ninguna de esas imágenes de los yoes con las que tantas veces nos fundimos y confundimos, nada impostada. Es alguien que nos habla de tú a tú, de soledad a soledad. La voz que brota de esta escritura, que no sabemos a ciencia cierta si es del autor o del lector, puede que de ambos, también es honesta y acogedora, fruto quizá de muchos años meditando sinceramente en soledad para sí y para quienes con él van.

Estos ensayos de Miguel Morey se dirigen con exquisita elegancia al hipotético lector, y muestra, completando los ejercicios hermenéuticos con datos biográficos y otras claves interpretativas, que es uno de los más penetrantes y profundos conocedores de la obra de María Zambrano. No se limita a reconstruir o exponer su pensamiento. Cada uno de estos textos posee autonomía para ser leído independientemente del interés por la obra de la pensadora, y con una expresión tan cuidada como bella por su precisión y por su verdad: la verdad que el lector puede descubrir en sí leyéndolos, como sucede con la poesía y con la filosofía.

[1] Morey, Miguel, Monólogos de la bella durmiente: sobre María Zambrano, Madrid, Alianza, 2021.

[2] Giorgio Colli, “Filosofía como literatura”, reunido en El nacimiento de la filosofía, trad. Carlos Manzano, Barcelona, Tusquets, 1983, p. 94.